2010年12月

12月16日

昨日、ThinkPad X201sが無事に届いた。

詳細なレビューはGoogleで「ThinkPad X201s」と打てばいくらでも出てくる(購入時にかなり調べた)ので、ここでは本当に簡単なレビューだけ乗せる。

箱から取り出した第一印象としては、

「軽っ!」

ということである。

X31になれているせいか、大きさとしてはX31とほとんど変わらないのに、重さはずいぶんと違う。

特にバッテリを取り外した状態の重さは本当に軽い。

正直、バッテリの重さが大部分を占めていると思う。

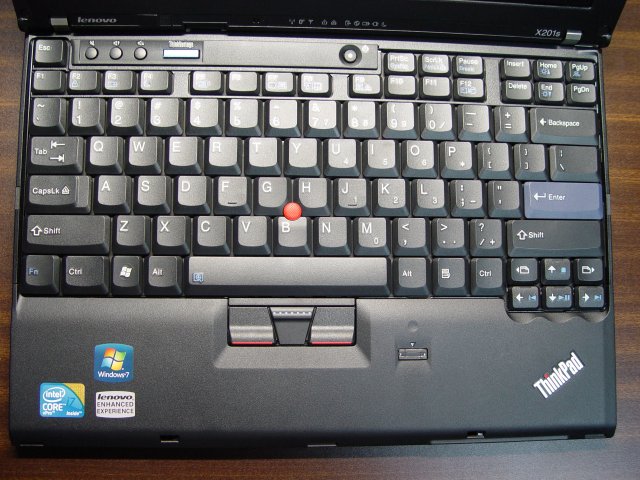

キーボードは英語配列を選択した。

キーボードの打ち心地は悪くはないと思う。

個人的にはX31の方がタッチが重くて好みではあるが、現在市販されているノートの中では随一だろう。

ポインティングデバイスは、もちろんトラックポイントのみとした。

昨今のThinkPadはタッチパッドも選べるようになっているが、自分にはタッチパッドは不要である。

そもそも、タッチパッドで良いなら、ThinkPadを選ぶ価値なし。

また、今回初めて指紋センサを搭載したモデルを購入する形となった。

指紋センサというと認識率が気になるところであるが、使ってみた感じでは非常に認識率が高いと思われる。

私は必ずログオンパスワードを設定し、しかも少しでも作業を休むときはすぐにロック状態にする性格なので、このパスワードが指紋で通るというのは非常に快適である。

ちなみに、電源オフの状態でも指紋センサは動作しており、このときに指をスライドすると電源が入り、自動的にログオンまでしてくれる。

(個人的にはこの機能が最高である。)

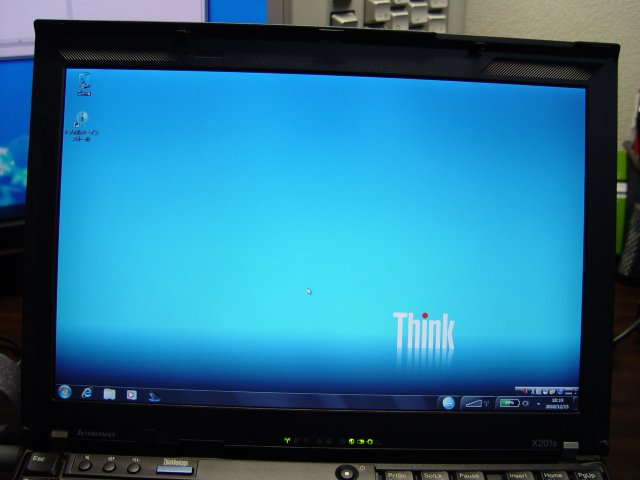

X201sの最大の特徴であるディスプレイ。

解像度が1440*900というのは初体験であり、文字の細かさなどは多少不安であったが、すぐになれてしまった。

それよりも、この解像度の大きさは最高である。

これまで外出先ではXGAで作業していたので、これが一気に広くなり、作業性が向上したのが大きい。

特に、最近のHPはXGAで横幅が収まらないのが増えてきているので、そういうページを見るのには役立つ。

また、バックライトにLEDを採用しているためか、液晶オン直後から明るさが安定しており、さらに非常に輝度が高い。

光沢液晶ではないため、長時間使用していても目が疲れないのが良い。

以上が簡単な紹介である。

使い勝手等は、まだほとんど使用していないためよくわかっていない。

もう少し使用してから報告したいと思う。

以下は「ほかのサイトであんまり紹介されてなかった」ことについて。

・9セルバッテリ

ネットでみていると、X201sを4セルバッテリとセットで購入している人が多い。

確かに最軽量を狙うのであれば4セルかもしれないが、個人的にはX201sの最大の弱点はバッテリであるとも考えている。

実はX201sはあまりバッテリの持ちが良い方ではない。

6セルバッテリで普通に使って4時間ほどしか持たないと言われている。

これは一昔前では十分長いが、最近のノートとしては幾分短い。

そのため、持ち運んで、通信を行いながら使用するのであれば9セルバッテリが必要になると考えられる。

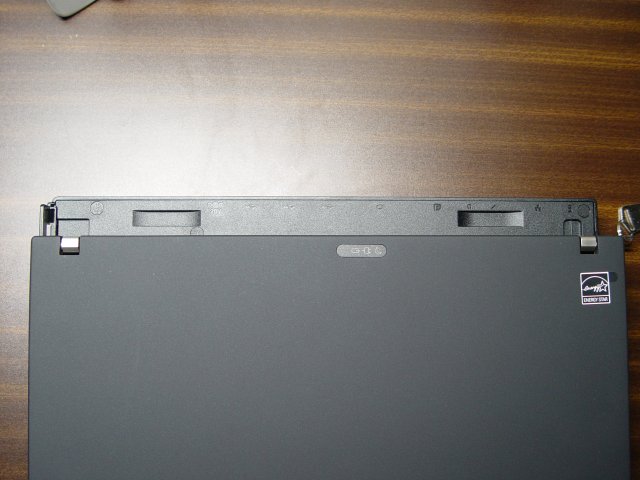

こちらが、標準で添付される6セルバッテリ搭載時の様子。

6セルバッテリは底部に若干盛り上がるが、背面には出っ張りはない。

こちらが9セルバッテリ搭載時。

底面への出っ張りは6セルバッテリとほぼ同様であるが、それ以上に背面に大きく出っ張る形となる。

若干格好が悪いが、長時間駆動のためには仕方がないのだろう。

・ウルトラベース

X31ではドッキングステーションを非常に活用していた。

ドッキングステーションは非常に快適である。

家で使用するときはドッキングしておき、ドックに配線をつなぎまくっておく。

外出時はガチョッと取り外し、使用し、戻ってきてまたドッキング・・・

これに慣れてしまうと元に戻れない・・・。

というわけで、X201sでもドッキングステーションをつけて購入した。

(というか、無料でついてきた)

ウルトラベースの大きさはX31用などと比べると少し奥行きがある。

この奥行きがあるために、ドッキング状態でも背面コネクタの位置を知ることが可能である。

ドッキング時の感触としては、X31と比べるとずいぶん容易にドッキングできる印象。

X31はドッキング時に無理矢理差し込んでる感が強かったのだが、X201sはスッと入る感じである。

ところで、ウルトラベースには予備バッテリ充電ポートがついている。

このようにポートを開き・・・

このようにバッテリを取り付けることにより充電可能である。

しかし、この機構があまり考えられていない印象を受けた。

まずポートの位置がよくない。

ここにあると、上図の様にバッテリが後方に向かって配置されるため、置き場所に困った。

また、バッテリ取り付け部にロック機構がないため、すぐに外れてしまう。

バッテリオプションが多いので難しいのかもしれないが、もう少しカッチリとはまる機構にしてほしい。

・内蔵HDDの交換

初回起動後セットアップを行ったが、どうも遅い。

挙動をみているとHDDのアクセスに時間がかかっている模様。

そこで、到着後1時間だが、早速HDDを交換した。

(そもそも、交換するために事前にHDDを購入していたので・・・)

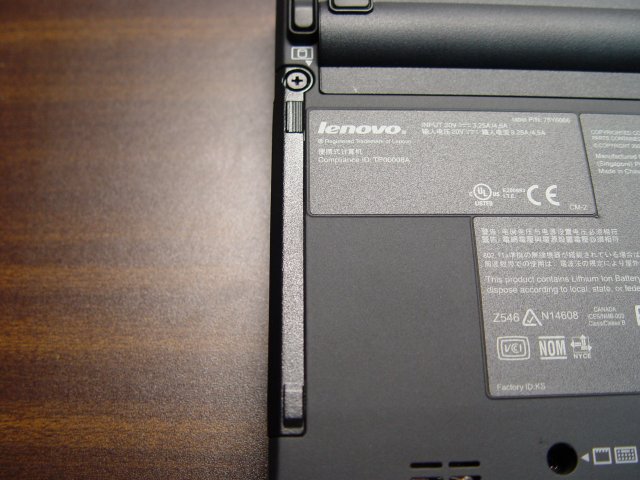

HDDの交換は底面のねじを一カ所外すだけで可能である。

こういった機構はThinkPadでは当たり前であるが、他社のノートではあまりみない。

一番壊れやすいHDD交換が容易なのは、ユーザーとしては非常にありがたいと思うのだが・・・

HDDを取り出すと、このようなラバーに覆われていた。

本体とはねじで固定されておらず、フローティング構造となっていた。

こうすることにより、本体に加わった衝撃を直接伝えないようにしているものと思われる。

交換したHDDはTravelstar 7K500シリーズである。

7200回転の500GBモデルであるが、5250円・・・ノート用HDDもずいぶん安くなったものである・・・

特にベンチなどはとっていないが、交換により操作レスポンスは大幅に改善した。

標準搭載の5400回転のHDDが異常に遅いのか、よくわからないが、とりあえず交換するに越したことはないと思われる。

以上、非常に駆け足で簡単なレビューを記した。

今後気が向けば、もう少し試してみたことなどを記したいと思う。

12月13日

今日は、先日Amazonにて注文していたLanボードとギガビットLANハブが届いた。

注文したLANボードはIntel Gigabit CT Desktop Adaptorである。

今時LANはオンボードで必ず搭載されているものであるが、IntelのLANボードの安定性を一度味わってしまうと逃れられなくなる。

自分に運がないだけなのかもしれないが、これまでオンボードLANを使っていて、接続不安定や速度が遅いなどといったトラブルはよく味わってきた。

IntelのLANボードがそんなに違うのか、と疑っていたが、使ってみると確かに安定性や速度は優れていると思う。

こちらがこれまで使用してきたIntel Gigabit GT Desktop Adaptorとの比較写真。

GTがPCI接続なのに対し、CTではPCI Express1xとなっており、さらにチップが小さくなっていることがわかる。

チップは「Intel 82574L」で、低消費電力らしい。

その分発熱などが減っているため、こんな小さなパッケージで収まるのだろう。

LANボードだけ買い換えても仕方がないので、ついでにハブもGigabit対応のに変えてみた。

購入したのはPlanex製 FXG-08EPというモデル。

特に何でもよかったのだが、「日本製コンデンサ採用」と書かれていたので購入。

さて、X201sが届けば速度比較ができるのだが・・・と思っていたが、よくよく考えてみると、もう一台PCIスロットを持つPCを持っていることを思い出した。

X31のThink Dockである(笑

内部で変換チップが存在しているので、ボトルネックが生じる可能性は高いが、速度差は出るだろうと予想して、速度計測を行ってみた。

転送に用いたのは4.35GBのデータファイル。

個人的に大容量のデータ移動がほとんどであるため、今回はシーケンシャルアクセス速度を計測することとした。

・自作機(GT) - 100Base Hub - X31(内蔵100Base LAN)

所要時間:6分40秒

Windows7上での速度表示:11.2MB/Sec

・自作機(CT) - 1000Base Hub - X31(ThinkDock内蔵 GT)

所要時間:3分28秒

Windows7上での速度表示:21MB/Sec

計測の結果、ほぼ2倍の速度が出ることが明らかになった。

ただしGigabitの理論値からするとほとんど速度が出ていないことがわかる。

これはおそらく、先に述べたThink Dockのボトルネックと、そもそものX31の限界が効いている様に思われる。

X201sではもう少し早くなるのだろうか。

少し楽しみである。

12月12日

11月途中あたりからデスクトップPCが突然絶不調に陥るという事態に陥っていた。

仕事で忙しかったこともありなかなか解決していなかったが、やっと安定動作するようになってきたので、ここに簡単に記す。

今回見舞われた症状は以下のような症状である。

・突然ドライブが見えなくなる

普通に使用していると、突然HDDが消えてしまうという症状に見舞われた。

ネットで検索しても、スタンバイ復帰時に見えなくなる、といった症状ばかり。

私と同じような症例は見かけなかった。

はじめはHDDの省電力設定のせいかと思ったが、確認してみてもそのような設定にはなっていなかった。

次に疑ったのはHDD自体の故障であるが、試しに新HDDを購入して取り付けてみたが、同様の症状が確認された。

となると、システムかマザーボードになるわけであるが、なぜかCドライブとDドライブだけは消えないので、システムが怪しいと見当をつけ再インストール。

すると、この現象の再現は起きなかった。

思い返してみると、怪しい症状は少し前から出ていた。

それは、自動再生ができなくなっていたということである。

あるときを境に、DVDを読み込みにいっても、自動再生が表示されなくなっていたのである。

その後、PCの電源をつけっぱなしで一晩放置した時などに、ドライブが見えなくなっている症状に気づき、それが頻繁に発生するようになったということである。

結局解決はしたが、イマイチ原因がよくわからないままである。

(個人的には、自動再生がされなくなった時期と、アプリ互換のためにインストールしたVMWareをインストールした時期とが近い気がするので、もしかするとこれが原因なのかもしれないと考えている。)

・SSDが応答なしになる

上記トラブルが解決したと思ったら、次はSSDが一定時間応答しなくなるというトラブルに見舞われた。

いわゆるプチフリの様な現象であるが、その時間が異様に長い・・・約1〜2分ぐらいである!

つなぐSATAポートを変更してみたりしたが全く解決しないので、最終的にはアイオーデータに修理を出すことになった。

結局、SSD自体には問題はなかったようだが、予備処置で新品交換してもらうことに。

しかし・・・修理から帰ってきたので試しても再び現象再現!

これはもはやマザボの故障か、と疑ったが・・・ふと思い返してみるとチップセットドライバに不可解なものがあることを思い出した。

「USBフィルタドライバ」と「NorthBridgeフィルタドライバ」である。

どちらも必要なものだと思い導入していたが、この現象が発生するのは決まってドライバを入れた後であることに気づいた。

そこで試しにチップセットドライバを導入せず、試してみると・・・再現しない!

というわけで、結局チップセットドライバを導入せず、さらにNativeIDEモードで動作させると大丈夫であることがわかった(AHCIモードにするとまれに発生する)。

もはやSSDの特性を殺しているような気はするが、ベンチ上の数値はそれほど差がないので大丈夫だろう・・・

どうも、Windows7に変えてから突然不調になるトラブルに見舞われてる気がするのだが、これは関係性があるのだろうか・・・。

12月4日

本日、ついに念願のThinkPad X201sを注文した!!!

>選定条件

現在使用しているX31は非常に使いやすく重宝しているのだが、さすがに処理速度不足と感じる場面が多くなってきたこと、そしてバッテリが1時間ほどしかもたないこと、などからずっと前から新しいノートPCを購入しようと考えていた。

購入条件は以下の通り。

優先度1:持ち運び可能であること

普段は家で据え置きで使用するが、メイン用途は持ち運びである。

特に、昨今話題のNetbookやCULVノート、そしてiPadなどとは異なり、「家での環境を丸ごと持ち出す」ことを念頭においていた。

優先度2:CPU周波数が2GHz以上で、デュアルコア以上であること

これは、優先度1の事項に関連することであるが、とにかく現状のX31と性能比較して、一気に飛躍させたかった。

それほど飛躍した性能でないなら、4万ほどでX61が購入可能であるし、最悪Netbookなどでいいわけである。

そこで、キリのいい2GHz以上かつデュアルコアという条件で探すことにした。

優先度3:液晶のアスペクト比が16:10であること

要求性能が定まれば、次は使い勝手の部分、ということで、液晶アスペクト比である。

昨今は16:9の液晶がほとんどであるが、正直このアスペクト比は使いにくい。

動画を見る分にはいいかもしれないが、ネットサーフィンや文書作成などを行う上では不便きわまりない。

そのため、できるだけ16:10のアスペクト比にこだわることとした。

優先度4:液晶解像度がなるべく高いもの

自分が所有しているLaVieRXは14.1型で1400*1050という高解像度液晶を搭載している。

解像度というのは、購入後は変更することが困難であるため、なるべく高解像度モデルを購入しようと考えた。

(もっとも、これが一番選択肢を狭めてしまう原因になってしまうのだが・・・)

優先度5:英語キーボード選択可能で、打ちやすいこと

液晶の次はキーボード要求。

プライベートで使用するPCは英語キーボードに統一している(LaVieRX除く)ため、もちろん今後の英語キーボードモデルを購入したいと考えた。

また、アイソレーションキーボードは自分にはサッパリ合わないので、できれば普通にパンタグラフ式であることを条件とした。

と、こんな風に条件を絞り込んでいくと、残ったのはThinkPad X210sしかなかった(汗)

最大の決め手は「12.1型ワイド 1440*900」という高解像度液晶だろう。

12.1型ワイドでは1280*800モデルが多いが、現状で高解像度液晶が選択できるのはX201sのみである。

>価格調査

ThinkPadを購入するに当たり注意せねばならないのは「買い時の選択」であろう。

Lenovoは常にクーポンを乱発しており、そのおかげで買い時の選択が非常につかみづらい。

そこで、4月頃から価格調査を開始することとした。

ちなみに4月から開始したというのは、ThinkPadの新モデルは例年1〜2月頃に発表されるため、4月頃から価格調査しておけば、十分価格推移の調査ができると考えたからである。

以下に価格推移調査の結果を示す。

はじめの2回ほどの調査は最安値調査としてしまったが、それ以降はなるべく左下に書いている要求スペックをそろえた上での価格調査とした。

また、ほとんどの調査日が土日である(一部、平日の調査も行っている)。

これは、土日クーポンが圧倒的に大幅値下げとなるためである。

例えば、5月14日(金)と5月15日(土)の価格を比較していただければわかると思うが、同スペックで3万円以上の価格差があることがわかる。

3万円は、Lバッテリが2つぐらい買えてしまうほどである(笑

ただ、こうして調査結果を見ていると、最安値自体はそれほど変動していないことがわかる。

土日クーポンを利用すれば、だいたい15万円前後で購入可能なのである。

後は、ウルトラベースフリーアップグレードなどがどのように組み合わされるかの違いとなる。

結局、12月のボーナス時期に自分が調べていた中でもっとも値引率が高いと思われた9月12日の価格と同じ価格で購入できることがわかったので、購入に踏み切った。

>購入スペック

購入スペックは以下の通りである。

・型式

ThinkPad X201s CTO

・CPU

Intel Core i7-640LM(2.13GHz / TB 2.93GHz / Hyper-Threading / L2 4MB / FSB 1066MHz)

・OS

Windows7 Professional 64bit

・メモリ

4GB (2GB*2 / DDR3 1066MHz)

・HDD

320GB(5400rpm)

・ディスプレイ

12.1型ワイド液晶(1440*900)

・グラフィックス

インテルHDグラフィックス

・キーボード

英語キーボード

・ポインティングデバイス

TrackPointのみ+指紋センサ

・ワイヤレス

Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250

Bluetooth

・ドッキングステーション

ウルトラベース+DVDスーパーマルチドライブ

・バッテリ

6セルバッテリ+9セルバッテリ

・アダプタ

65WウルトラポータブルACアダプタ×2

このようなスペックで合計165549円であった。

今後さらに安いクーポンが発行される可能性は大きいが、かなり安く購入できたのではないかと考えている。

>購入時の裏技(のようなもの?)

今回の場合、本体へ適用可能なクーポンと、周辺機器クーポンというが発行された。

これはLenovoではたまにあることであり、これをうまく活用すると、安く周辺機器を購入可能である。

周辺機器と聞くとキーボードや液晶をイメージするかもしれないが、重要なのは「バッテリやACアダプタ」が含まれているということである。

特に、バッテリに関してはLバッテリで18000円ほどであるので、これに割引が適用されるか否かというのは大きな問題となってくる。

そこで、今回そのあたりも計算した上で購入してみた。

試したパターンは以下の4パターン。

価格は12月4日現在の本体25%オフ適用かつ、周辺機器クーポンが適用できる場合は30%オフを適用した価格で計算している。

1.本体付属の6セルバッテリを9セルにCTOし、6セルバッテリをCTO追加した場合

この場合は本体25%オフクーポンしか適用できず、170658円。

(クーポンの同時利用は1つまでであるため)

2.9セルバッテリをCTO追加

この場合も同様であるがCTO価格の差が現れ、168215円。

3.本体を9セルバッテリにCTOカスタマイズ+別途6セルバッテリ購入

この場合、本体用クーポンと周辺機器クーポンが利用可能であり、165789円。

(別途購入であるため、クーポンが別々に利用可能であることになる)

4.本体を6セルバッテリで購入+別途周辺機器購入で9セルバッテリ購入

この場合も2つクーポンが利用可能であり、CTO差額から、162709円。

こうしてみると、バッテリが6セル・9セルと両方ともほしい場合は、CTOで6セルから9セルに変更すると高くなるということがわかる。

両方ほしい場合は、標準構成+9セル購入、という形が安い。

また、別注文にしてしまうという方法が有効であることがわかる。

今回では、買い方次第で8000円近くの差額が生じている。

8000円もあれば、本体のカスタマイズがかなり可能であるため、非常に大きい額である。

この買い方、もし送料などがべらぼうに高い場合はメリットが薄れるが、Lenovoは送料無料であるため、別々に届くのさえ許容できるのであれば十分検討すべきであると思う。

あまりネットを眺めていても同様の買い方をしている話は聞かないが・・・(汗

さて・・・ここまで色々悩みに悩んで、価格まで調査し、最後の最後では買い方調査まで行って購入したX201s。

いつ届くのかわからないが、早く届いてほしいものである。